窓は心豊かな暮らしを創るポイント-2

2022/03/11

「窓」についての2回目。

住まう人の視点で考えた6つのメリットの順を追って考えて行きます。

前回の「採光」に続いて今回は「通風」について考えてみましょう。

戸建住宅にも全館空調システムも導入されつつある昨今の住宅設備ではホテルやオフィスビルのように窓を閉め切ったまま生活することも可能です。

とは言ってもせっかく四季に彩られた日本で戸建住宅の暮らしを選択されたなら「窓は開け放して風を通したい」ものです。

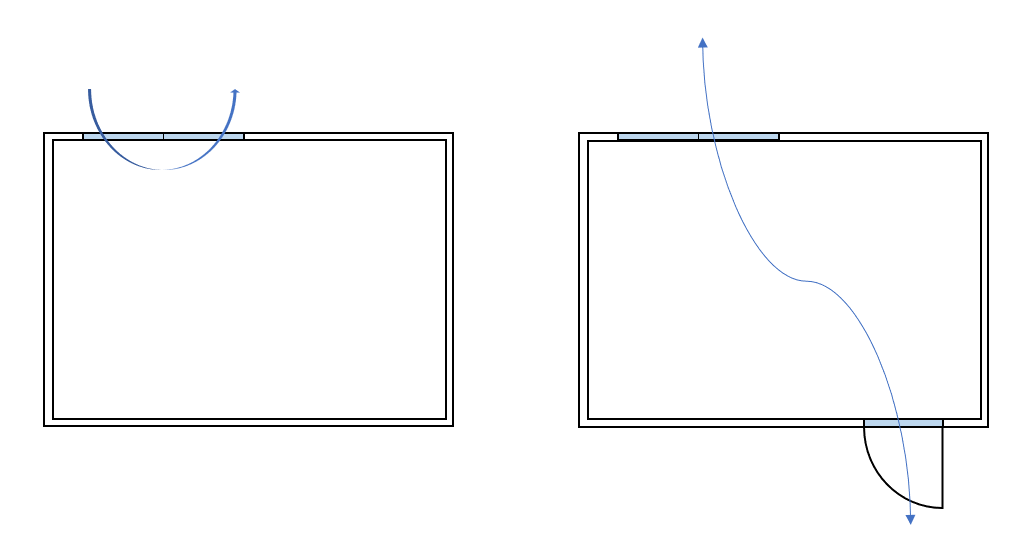

一つだけ窓を開けても風は通らない

住宅の断熱性能と共に気密性能が上がった日本の住宅では窓を1カ所開けても風を室内に招き入れることはできません。

隙間風の多い住宅なら窓を開ければ入った風はどこかの隙間へと向かって流れて屋外へ抜けて行きますが気密性の高い家では風の出口が無く抜けて行くことができません。

「通風」のためには2カ所以上の窓を開ける必要があります。

「通風」の文字の通り「風の通り道」を作る必要があります。

風通しの良い家の工夫

住宅が高性能化して断熱気密性能が上がると暮らし方にいくつかの変化が現れます。

その中の一つが温熱環境が上下温度差と水平温度差が少なく均一な温度環境になったためオープン空間を好むようになります。

特にLDK空間は最近では一体の大空間を求められるお客様が多くなってきましたがそれに加えて各個室のドアをあまり閉めなくなるような暮らしへ変化して行きます。

つまり家全体が一つの大きな空間になってしまったということです。

気密性の良い大きな空間の住宅では平面的に考えると出来るだけ対角線の位置に窓を設けるとそこが風の通り道となってよく風が抜けて行きます。

吹き抜けを介しての通風は効率が高い

高気密高断熱の住宅では上下温度差が少ないため冬期間でもリビングの足元も暖かいのでリビングに吹き抜けを設置する住宅が増えています。

吹抜空間は開放的で採光も十分に取れるので広々と心地よい空間です。

1階のリビングの窓を開けてその対角線にある2階の窓を開けると効率よく風が抜けて行きます。季節の良い時期にはとても爽やかな空間を生み出すことができます。

1階付近は建物の影響で風があっても空気の流れの抵抗が大きく、逆に2階の空気は建物の影響を受けずによく流れるためベルヌーイの法則で気流が遅い1階は相対的に気圧が高くなり、2階は空気の流れが速いので気圧が下がります。

さらに屋根に当たる太陽からの輻射熱で上昇気流が生じていますから1階から2階への空気の抜けは効率が高くなります。

凪(なぎ)でも風が通る家

季節ごとのその敷地での風の吹く方向や強さを調べた上で、1階と2階をつなぐ適切な位置での吹き抜け空間や風の通り道を組み込んだエアフロ―計画で2階の窓位置などを決めます。

もちろん平面的にも出来るだけ対角線上に窓を配置して風の通り道を計画します。

地方によっては夏の夕方、日射が和らいだ時刻にベタ凪という全く無風状態になる蒸し暑い時間帯があります。

瀬戸内地方のように日中の海風から夜の陸風の切り換わる無風時間帯が長いエリアで起こります。

そのエリアの無風時間帯でもきちんとしたエアフロ―計画を行った住宅は周囲には風がないのに「風が通る」という不思議なことを起こすこともできます。

換気と風通しは別の考え方

換気は生活する者が新鮮な空気の中で呼吸できるようにと最低限度の外部の新鮮な空気と室内のよどんだ空気とを入れ替えるための考え方で法的な基準もあります。

最低限度の換気能力を持った住宅に加えて季節や天候によって、また住まう人の気分によって通風を得ます。

つまり換気はそこに住まう人の身体的健康のためであり、通風は確かにより身体的にも健康に貢献もするとは思いますがより「心地の良い暮らし」を得るという心の健康のためにあると考えても良いと思います。

通風の調整の仕方

そよ風程度までの風の流れの状況下では通風量を調整する場合、風の出て行く側の窓の開口量を調整する方が効率よく調整できます。

良い季節の時には1階のリビングなどは大きな窓を開けていることも多いと思います。

風の入口でもありますがガラスという透明ではありますが障害物もない開放感は捨てがたいものです。

従ってこの風の入口の大開口部を開け閉めするよりは比較的小さな窓の風の出口の開閉で調整した方が良いと思います。

花粉と黄砂、ほこりなどに注意

風通しが良いのは気持ちが良いですがスギ花粉が飛散する時期は多くの花粉を屋内に招き入れてしまうこともあります。

黄砂の時期は特に西日本では床がざらつくなどの通風の弊害が目立つこともあります。

また、日常的に火山活動が活発な火山を抱えている地域では火山灰にも要注意です。

季節と地域の特性に合わせて風通しの良い住まいを楽しんでください。

まとめ

通風は風の入口と出口、そして経路が重要です。エアフロ―計画をプラン決定の前に検討してください。

また、換気と通風はその目的が異なっていますので注意が必要です。

せっかく新しい住いを建てられるのであれば「通風」を考慮して爽やかな暮らしを楽しむことをお勧めします。

《執筆者》

一般社団法人 住宅研究所

代表 松尾俊朗

一級建築士

.png)