日常の暮らしで「光と風と緑」を楽しむ

2022/05/27

初夏の日差しがまぶしい季節になってくると、新緑をはじめ植物や花々に生気が溢れます。

日常の暮らしを「光と風と緑」が心豊かにしてくれる季節ですから存分に楽しみましょう。

住まいづくり時に「これで十分」位に意識して計画を進めるようにしませんと、中々思うように光も風も取り込めず、緑も十分に楽しめないということにもなりかねません。ポイントをいくつか挙げてみましょう。

光を適切に取り入れる

初夏の爽やかな朝の時間帯は光をたっぷりと取り入れるのも良いのですが、昼頃からはさすがに日差しが強すぎて直射日光は避けたいものです。そ

こで重要になってくるのは「庇」です。

特に夏至前後の太陽高度が高く強い日差しは室内の温度上昇を招きます。

例えばLDKの南側の大きな開口部の上端の高さと、住宅の緯度から何処まで直射日光を部屋内の奥までの入光を許容するのかを考えて、「庇の出」(長さ)を設定します。

90cmを超えるような場合は庇を支える柱も必要になる場合もあります。

庇を長く伸ばせない場合やデザイン上、伸ばしたくない場合は、庇の長さが不足する部分をロールカーテン(和風のデザインなら簾〈スダレ〉)やブラインドなどで直射日光をコントロールします。

春秋冬は光を室内の奥まで招き入れたいもの

冬至の低い太陽高度を利用して部屋奥まで光を招き入れ、夏の日射を避けるためにも「庇の出」の長さは重要です。

設計段階で周囲の環境も考慮して開口の大きさと高さ、そして庇の出の長さを検討します。

夏以外の季節は光あふれる内部空間を考えましょう。

特に冬は優しい光をたっぷりと室内に取り入れたいものです。

そして季節の良い春秋も光を取りれることで、さらに室内環境は明るく爽やかになります。

夏至と冬至という両極の季節で光をどのようにコントロールしてどこまで取り入れるのかを検討しておきましょう。

自然光に勝る照明はない

隣地の建物と開口部の位置から大きく窓を開けられないからといって薄暗い部屋を作ってしまうのは避けましょう。

自然光が無くても照明があるからといっても明るさ感は自然光に太刀打ちできません。

視線を避けながら自然光を取り入れる努力を諦めずに行いましょう。

風を招き入れる

最新の住宅は気密性能が高く窓を1カ所開けても風は入ってきません。

風を招き入れるには対角線付近の窓をもう一カ所開けるという「風の通り道」を設けると、思いの外気持ちの良い風が入ってきます。

特に吹き抜け空間があると、1階のリビングの開口部を空けると吹き抜けを介して2階の開いている窓に向けて風が効率よく抜けて行きます。

外部が無風であっても1階から2階へ向けて風が通り抜けて行きます。

春から初夏にかけては特に気持ちの良い風を積極的に室内空間に招き入れましょう。

小さな窓でも風を招き入れる工夫を

リビングの大開口部のようなところから風を招き入れるのは効率が良いことも想像できると思うのですが、各居室の比較的小さな窓でも基本は同じで、もう一カ所窓を開けるだけでも風は通り抜けます。

窓のタイプは引き違い窓よりも縦辷りタイプの窓の方が効率よく風を招き入れることができます。

いずれにしても住宅の気密性能が高いということがポイントです。

気密性が悪いと風通しも悪い

住宅の気密性が悪いと窓を2カ所開けても風は思うように招き入れることが出来ず、風の通り抜けも良くありません。

原因は気密性が悪い原因となっている、建物の「隙間」から風が洩れてしまい住空間を通り抜けないという現象が起こってしまうからです。

風が窓から窓へと抜けず、風が入る窓からその窓付近の隙間へと、ショートサーキットしてしまうということが原因です。

風通しという意味でも住宅の気密性能は重要な性能です。

緑を楽しむ

早春の梅から桃、桜と花が先行する木々から春はスタートし、一気に新緑の季節を迎えて初夏へと緑の鮮やかさが増してきます。

戸建住宅の良さはこの木々と花々を楽しめるということが、住居スタイルとしての大きなアドバンテージだと思います。

楽しみ方様々だと思いますが敷地環境、周辺環境も併せて日常的に楽しむ工夫をしてみてはいかがでしょうか。

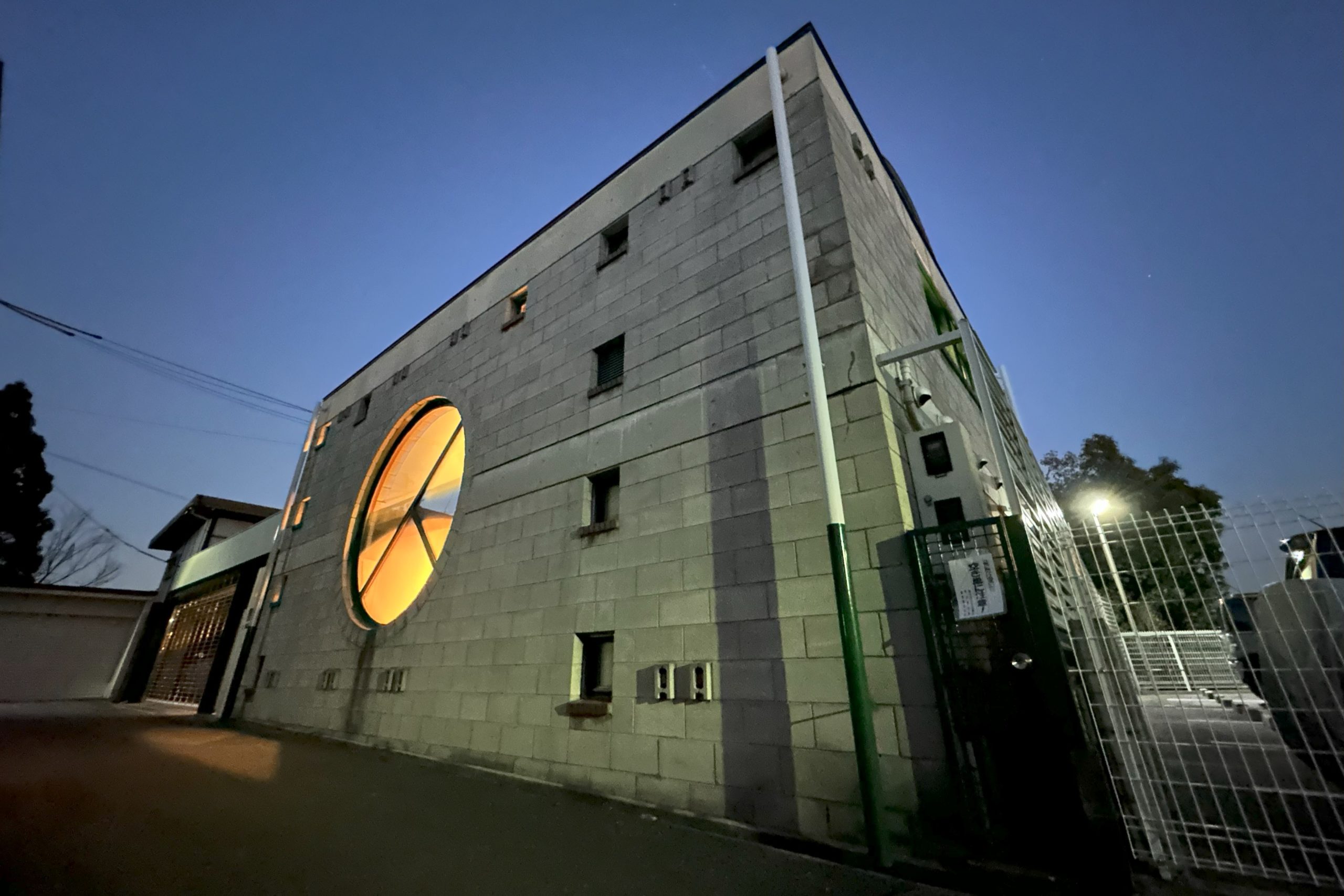

筆者の書斎は2階にあり、デスクは東を向いています。

東側隣地の住宅は迫っているので常緑樹で葉が良く茂る高木を配していますので、本当は窮屈な敷地周辺の環境ですが画像のように森の中の家の書斎にいるような環境を生み出しています。

この原稿を書いている時刻は16時30分で陽は西に傾きかけていますので画像の木々の上部が西日を受けてきらめいています。

朝は低い直射日光を常緑樹が遮り、木漏れ日の朝の爽やかな光に変えてくれます。

グリーンを通り抜けてくる風も爽やかです。

西日は暑いので嫌われますがこのように木々の緑に当たる西日を東側から眺めるのは思いの外、爽やかで朝の爽やかさを2度味わっているような気分なります。

緑の取り込み方は工夫次第

筆者の自邸のような狭っ苦しい環境を、豊かな環境に変えてくれるのも緑です。

ただし、隣地境界際に植わっている木々の落ち葉が隣地に入るため手入れには多くの費用が掛かります。

得難い環境の対価だと思っていますが結構な金額を払うたびにため息がでます。

このように緑の環境を維持するには自身の労力を使っての結構な努力か、費用が掛かります。

高木の手入れは素人には危険ですので、プロにお願いすると費用は予想以上に掛かります。

自身で出来る範囲ということで考えるとガーデニング、家庭菜園などは作業自体を楽しむこともできますから眺めての楽しみ方、収穫を味わって楽しみ方、さらに家族と一緒に手入れも楽しめるというマルチに有効で、かつ手軽に始められると思います。

植物は四季を教えてくれます

四季を楽しむとは「新緑から始まる木々の移ろい」がベースにあるのかもしれません。

様々なタイプの緑の導入の仕方はあると思いますが、敷地内に「緑がある」と季節感が生まれ心豊かな暮らしへ誘ってくれます。

また、植物は手を掛ければ掛けるだけ応えてくれます。

住宅を計画するときに緑の計画も一緒に立てるようにしましょう。

まとめ

日常の暮らしで「光と風と緑」を楽しむ工夫を凝らすと心豊かな暮らしの環境が出来上がります。

住宅建築は住むための性能の良いハコづくりではなく「暮らしを楽しみ人生を楽しむための住まいづくり」です。

そういう視点で是非、「日常の暮らしで『光と風と緑』を楽しむ」ことをお勧めします。

《執筆者》

一般社団法人 住宅研究所

代表 松尾俊朗

一級建築士

.png)