「住宅価格上昇局面」での資金計画の考え方

2022/06/03

昨年秋ごろから世界各国で景気が急回復し建築資材の原材料が奪い合いになっています。

このあおりを受けて住宅関連の資材が高騰してきました。

ここへ来てウクライナ問題での原油価格の上昇と、アメリカ経済の過熱からアメリカ中央銀行FRBによるインフレ対策でアメリカの金利が上昇し、日本の超低金利とのギャップが拡大したため円安傾向が急速に強まっています。

そのあおりを受けて日本の住宅建築資材は益々高騰しています。

こんな時期だから、建築を先延ばしにしようとお考えの方もおありかと思います。

しかし、住宅建築は、家族が増えるなどの、人生ステージの変化で新たな住居が必要になったときに建築するのが正しいと思います。

多少先延ばしにしても価格は上がることはあっても、下がることは無いというのが専門家の現在の見通しです。

こういう状況の中で建築計画、資金計画をどのように考えて組み立てればよいのかを考えてみましょう。

従来の住宅価格イメージはもはや通用しません

建築資材の高騰に加えて職人不足もあり既に2割程度住宅価格は上昇していますが、これに加えて円安で輸入資材は更に1割程度上昇しています。

様々な策を講じて価格上昇を各社とも抑えていますが、それでも昨年から20~25%の上昇は避けられないと思います。

同じ価格なら床面積は20~25%縮小し、同じ床面積なら20~25%価格アップというイメージです。

先ず価格常識が変わったということを認識しておきましょう。

価格上昇局面での住まいづくり

このような環境下での住いづくりで大切なことは「重点投資」の考え方です。

せっかく大金を投じて住宅を建設するのですからその「目的」を再度確認しておきましょう。

部屋数や収納不足への対応、地震への不安や、暑さ寒さを払しょくする住まいづくりは「必要条件」です。

これから先半世紀以上に亘って新しい住まいで人生の7割の時間を過ごすということですから、この時間を「心豊かで幸せな時間とする」ことが「十分条件」であり住宅建築の「目的」です。

この目的を果たすためには、確かにある程度以上の面積という大きさは必要ですが、むしろその内容が住宅建築の「目的」である「心豊かで幸せな時間とする」ことができる内容なのかという吟味する視点が重要です。

コンパクトに広く住む

住居というのは絶対的な面積よりも広さ感が大切です。

視線の抜けや、幾つかの部屋を一つの空間としてうまく取り入れているなど設計側の工夫で広さ感をアップすることは可能です。

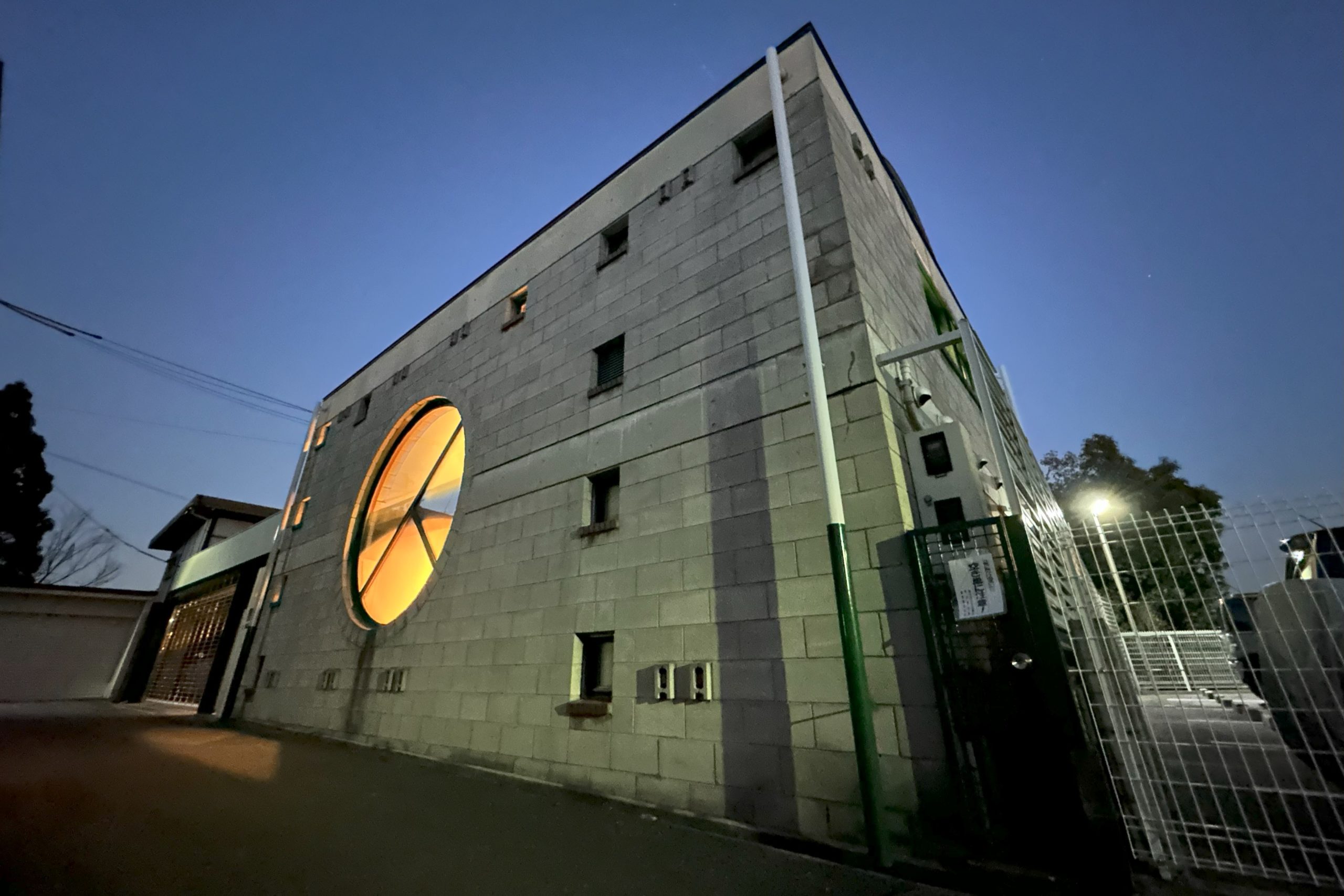

図面で検討するのではなくモデル住宅などで、ご自身の感覚で「これならOK」という判断をしてください。

住宅づくりは住人の暮らしの器づくりですからご本人が暮らすとして体感体験した場合の感覚が大切です。

実際の暮らしの感覚をチェック

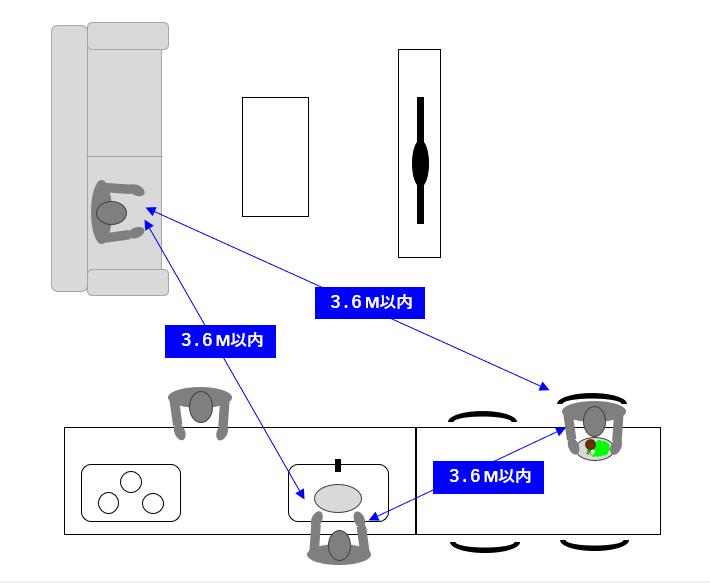

リビングをより広くという方は多くいらっしゃいますが実際にご家族でリビングに座ってみて普通の声で話をしてみてください。

細かいニュアンスまで聴きとれて表情もしっかりと読み取れる距離の限界がリビングの実質的な広さの限界です。

一般には3.6m四方が限界と考えられています。

約8畳ですが数字的な広さは狭くても、ダイニングやキッチンと一体になっている空間、外部へ抜ける視界の拡がり、吹抜空間で斜め上方へ視界が広がるなどの「広さ感」があればストレスを感じることは無いと思います。

「体感体験」でご自身の感覚で不必要な広さにならないようにしてください。

「予算」で考えずに「Max資金計画」で考える

そうは言っても20~25%のコストアップ局面ですから資金的には苦しくなる場合があります。

そこで先ずご自身のMax資金計画を組み立てます。

金融機関がご夫婦に対して貸してくれる最大の借入金を確認します。

年収が主な算出根拠になります。世帯年収の7倍から9倍です。

超低金利がつづく現在は借りるだけ借りた方が有利でもあります。

次に返済できるのかという視点で現在の家賃+月々の預金額等返済に回せる最大金額から逆算して借入額を算出します。

この金融機関が貸してくれる最大金額と返済可能な最大金額の少ない方に自己資金(親からの援助も含む)を加えた金額がMax資金計画です。

ボーナス時の返済額や様々な条件はありますが大まかに掴みます。

これを文字通り最大限度の資金計画と設定して住宅づくりを考えます。

現在のような価格上昇局面では、「昨年家を建てた先輩がこれくらいだと言っていたから」というようなこれまでの実績を基にした予算金額設定は通用しません。

資金の駆け引きを行うよりも、むしろ遅れれば、遅れるほど資材価格上昇で不利になります。

可能な範囲の限度一杯の資金計画を予算として設定することをお勧めします。

複数の金融機関で融資限度額と金利を比較

資材が高騰している現在の住いづくりの資金面では超低金利のみがお客様にとって有利な材料です。

金融機関によって微妙に金利が異なりますし、融資限度額も異なります。

少しでも有利な金融機関を探すというのもこうした局面では労を惜しまないようにしましょう。

まとめ

30年ぶりの住宅価格の上昇局面です。現役で働くほとんどの人にとって初めての体験です。

このように給与の上昇を超えて価格が上昇するする場面で、逆に超低金利という環境下での資金計画はMax資金計画に基づく建築資金計画がベターな資金計画だと言えます。

その資金を有効にこれから先半世紀以上住むことになる住宅へメリハリをつけて、暮らしで「実現したいコト」へ有効に投資しましょう。

《執筆者》

一般社団法人 住宅研究所

代表 松尾俊朗

一級建築士

.png)