ライブラリーハウス~本を愛する人の住まいづくり~

2022/07/18

おうち時間が増えて読書の時間が長くなった方、元々読書が大好きな方、お子様が産まれて絵本の読み聞かせを始めた方、様々なカタチの読書愛好家がいらっしゃると思います。

今回は、そんな「本を愛する人の住まいづくり」について考えていきたいと思います。

読書の楽しみ方バリエーション

おうち時間で読書をする際に、部屋と体勢にバリエーションを設けると、より読書時間を楽しむことが出来ます。

1.部屋

各部屋ごとに読書を楽しむ工夫を考えてみましょう。

リビング

家の中で起きている時間の7割を過ごしているリビングには、家族全員のそれぞれの好みの本を壁一面に収納することで、いつでも好きな時にすきだけ読書を楽しむ事が出来ます。

いつでも気軽に見ることが出来るテレビの代わりに、すぐに手の届くところにある本を楽しむ事が出来ます。

収納量や収納棚のデザインなどを考えたライブラリーリビングにしませんか?

寝室

寝る前の読書は、心を落ち着かせたり、ストレス発散になることで、快眠に効果的であると言われています。

入眠に悪影響のブルーライトを浴びることとなる電子書籍は避けていただくことはもちろんですが、体に負担をかけない姿勢で読書をしていただくということや眼精疲労を与えない読書灯を選ぶということを注意します。

交感神経を刺激しない、インテリアや照明計画、空間や寝具などを取り入れ、睡眠の質向上にも効果的な就寝前読書を楽しみましょう。

また、お子様の絵本の読み聞かせをする方もいらっしゃると思います。

子どもは大人よりも体温が高く、お風呂上りにそのまま布団に入ってしまうと汗をかいて風邪をひいてしまう事もありますので、布団に入る前に湯冷ましする空間を設けるなどの工夫をされる場合もあります。

浴室

入浴などのリラックス出来る空間での読書は、世界観に集中出来ると言われています。

しかし、入浴中の読書は、大切な本が湯気で傷んでしまう可能性がありますのでバスタブラックや防水ブックカバーを活用するなどの工夫も必要ですし、集中しすぎてのぼせてしまったり肌の潤いが失われない程度に気をつけましょう。

体を洗って湯船に浸かるという本来の入浴の目的に対しての設備の選び方や照明計画と、入浴中の読書に対しての設備の選び方や照明計画は異なります。

事前に、入浴中にはどのようなサブ的要素を行いたいのか考えて商品選択を行いましょう。

テラスや庭

季節の良い時は、外の風や光を浴びながらの読書も気持ちが良いものです。

読書には少し眩しすぎる直射日光ではなく、安定した光が得られる天空光で読書が出来、心地よい風を感じられる方角に読書用のテラスや庭が配置してアウトドア読書も楽しみましょう。

2.体勢

人によって、読書をする際の適した体勢があると思います。

同じ体勢では過ごせないという方はもちろんですが、同じ体勢で長時間過ごせるという方も、体のためには少し体勢が変えられる場所を設けた方が良いでしょう。

それぞれの体勢や、その体勢に伴って使用する物によって、空間の必要面積や床の仕様などが決まります。

座る

テーブルに肘をついて座る椅子やリクライニングチェア、人間工学に基づいて創り出された椅子やロッキングチェア、ソファやビーズクッションなど、どのように座って読書するのが一番リラックスできるのかを事前に考えます。

立つ

気分転換に、体の負担軽減や集中力の向上に良いとされるスタンディングデスクで読書をするという選択肢も含めて検討しましょう。

寝転がる

仰向けやうつ伏せなど色々ありますが、腰を痛めないようなクッションや本を固定して持ってくれるアームなどの便利グッズを使うと、長時間の読書も可能になると思います。

読書にとっての快適空間

快適な読書時間を過ごすためには、いくつかのポイントがあります。

1.明るさ

読書には、明るすぎず暗すぎない適度な明るさが適しています。

太陽の光や照明器具の明るさを読書しやすい空間になるよう工夫して取り入れましょう。

光

前述にもありましたが、読書には直射日光ではなく天空光が適しています。

天空光とは、直射日光以外の光の事で、大気中に存在する物質に反射したり拡散された光の事を指します。

東から南を通り西に移り変わりながら、東は朝日、南は昼間の直射日光、西は夕日と、太陽の光は直接侵入してきます。

唯一北は、直射日光が侵入してくることはなく、安定した光(天空光)のみとなるため、読書には最適な方角とも言えます。

しかし、その他の方角からの光の侵入が全くなければ少し暗くなりすぎることもあるため、上手く光を取り入れる工夫や照明器具を合わせて取り入れることも考えます。

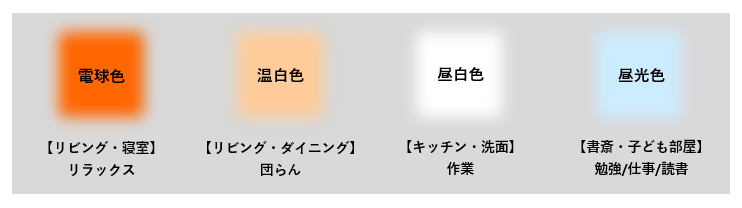

照明

読書の時の照明は、イキイキとした自然の光の昼光色が集中しやすくて向いていると言われています。

しかし、お風呂や寝室などのリラックス空間は、電球色の照明でまとめる事が多いので、部屋全体の照明と手元灯などで上手く使い分ける必要があります。

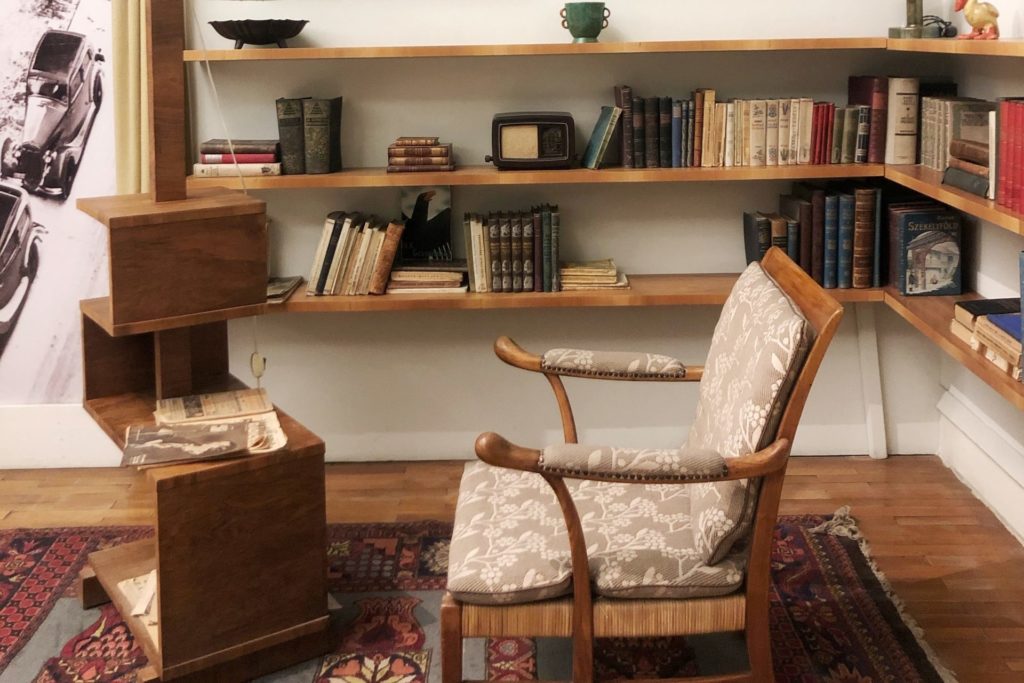

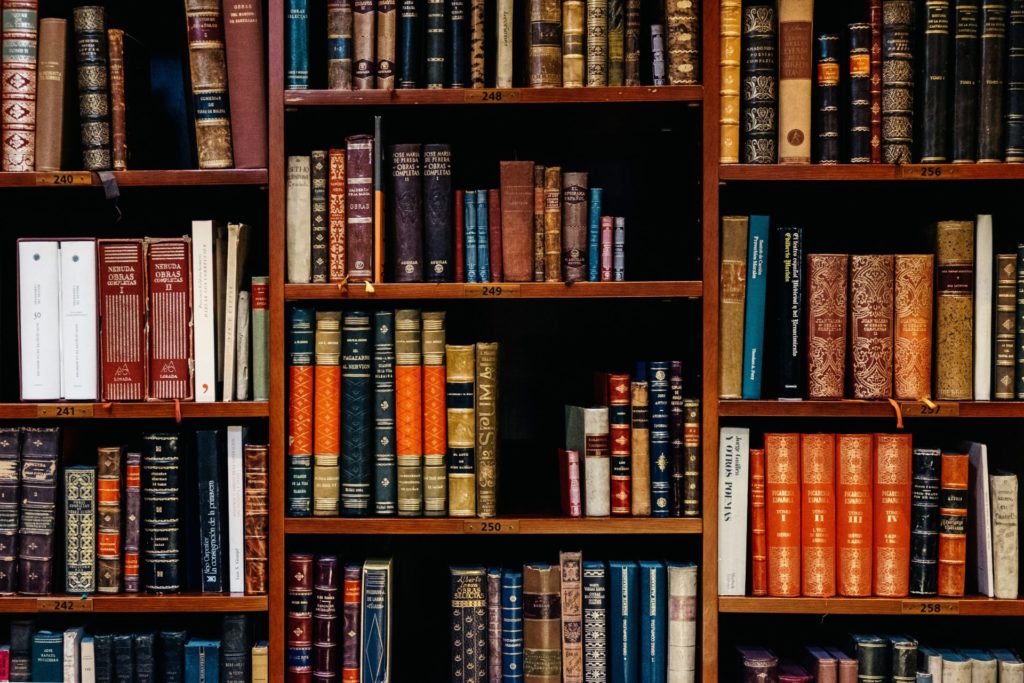

2.収納

本棚は、上手く作ればインテリアとしても楽しむ事が出来ます。

また、大切な本を長期間にわたり保管しておく場所でもありますので、人間と同じように環境を考えてあげる必要があります。

見せ方

背表紙を見せて収納する場合や絵本などはお子様が選びやすくするために表紙を見せて収納する場合、本のジャンルがバラバラなのであまり見せたくないという場合に扉を付けるなどの方法があります。

場所や本のジャンル、デザイン性などを全て鑑みてどのような収納にすべきかを検討しましょう。

快適環境

直射日光が当たると、表紙が色落ちしてしまうことも有りますし、湿気や結露によって本自体が湿気を含んでしまってカビの原因になることもあります。

空調設備で調節してあげられますが、長期間眠っている本もあると思いますので、断熱性能の向上や調湿機能のある無垢の木材や珪藻土などを上手く活用して調湿してあげましょう。

また、直射日光の当たらない場所への本棚の設置を考えてあげましょう。

人間と同じように、特に調温/調湿について気をつけてあげると大切な本を長くきれいな状態を保つことが出来ますね。

まとめ

いかがだったでしょうか。

全ての人が同じ24時間を過ごしています。

たかが読書されど読書です。

設計に入る前にいくつかの点を検討しておくだけで、特に費用をかけることなく、読書を快適に楽しむ空間を作ることが出来ます。

少し面倒に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、同じ家を建てるのであれば、質の高い暮らしを送ることが出来る家にしませんか?

ご自身では考えるのは難しいという方は、是非当研究所にご相談ください。

info@housing-labo.casa

《執筆者》

一般社団法人 住宅研究所

「暮らし視点の住まいづくり」研究開発担当

主任 谷口真帆香

.png)