ローコスト住宅は売れて、中高級住宅はなぜ売れないのか

2022/02/26

「ローコスト住宅」が見る角度によっては市場を席巻しています。

「家賃並みの月々のローン支払いで家が建つ」というような「低価格路線の住宅」は、住宅営業担当者にとってこの上なく楽な営業です。

一方で、「中高級住宅」は一般に「苦戦している」とよく言われます。

4000万円以上の中高級住宅は売れないのでしょうか。

この価格帯住宅を主体にビジネスをするためには何が必要なのでしょうか。

Contents

中高級住宅の定義は曖昧

中高級住宅は価格帯だと言ってしまえばそれまでですが、どうも曖昧です。

価格を除くと、あとは似たようなものでは、やはり安い方が良いのが当たり前です。

仕様が良いから中高級住宅というのも、当てはまらない住宅も多々あります。

では、何をもって中高級住宅というのか。

現在ほどお客様の暮らしが多様化していなかった15年前なら、「仕様は松竹梅」のように、確かに住宅としての仕様で差別化していたと思います。

そこへ、自然素材の住宅も台頭して「貼りモノより無垢」、というジャンルの違う路線も出てきました。

「そこそこの性能で、デザインもまあまあで、仕様もそれなりです」というようなローコスト住宅が出現し始めて、中高級住宅の定義がさらに揺らいでいます。

中高級住宅の再定義が必要なようです。

中高級住宅の客層とはどんな客層なのか

結果としては、確かに住宅の価格帯ということになっているのですが、そもそも、そういう住宅の購入客層はどのような人たちなのでしょうか。

もちろん収入がある程度以上ある方ですから、医者や弁護士という高収入の職業の方々はもちろん対象ですが、公務員のご夫婦、教員のご夫婦、共働きで奥様が看護師、夫婦とも地域の中堅企業の正社員というように、意外と「普通のまじめで堅実な方々」が主流です。

●全国大手ハウスメーカーの中高級住宅客層

このような中高級住宅購入可能な方々の中には、全国ブランドのハウスメーカーを、まじめで堅実だからこそ盲目的に信頼されて購入される方もおられます。

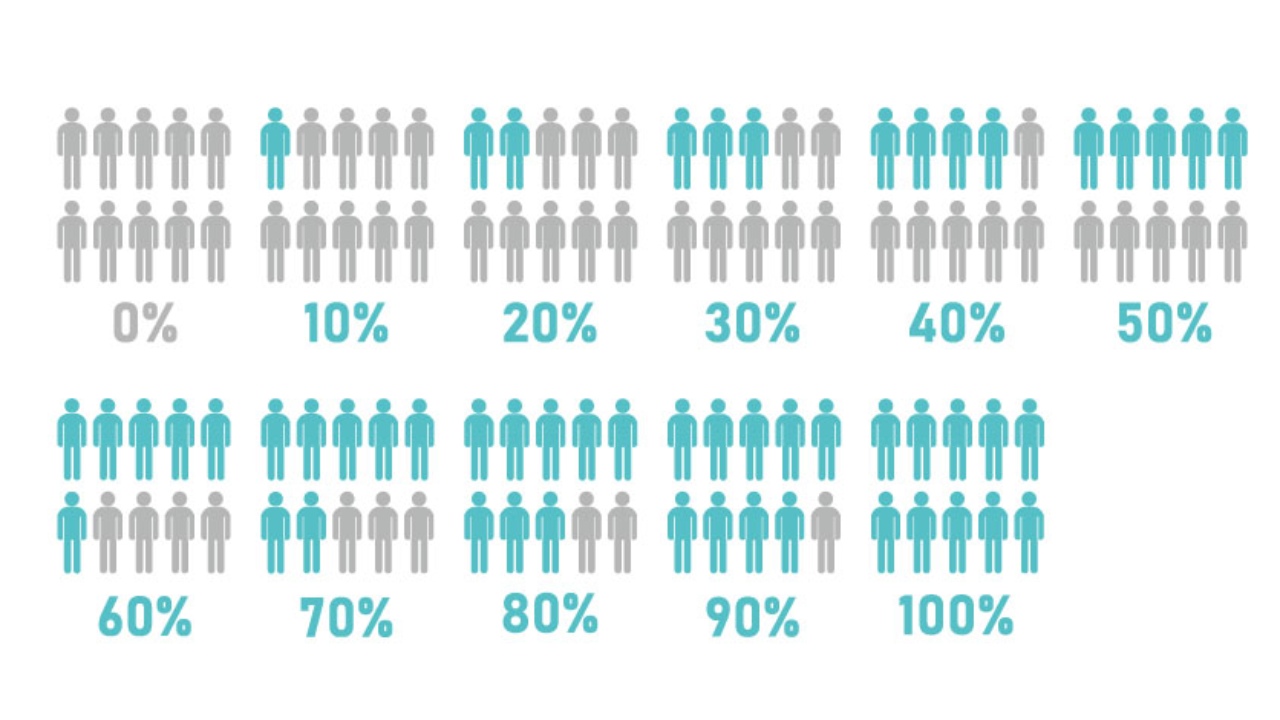

世の中の12~14%くらいのお客様です。

安心のブランドという「無形の商品力」をお持ちの全国住宅メーカーのお客様です。

●自然素材系/性能こだわり系の中高級住宅客層

無垢の構造材に漆喰などの自然素材などを使用して、価格がそこそこ高い金額の住宅も中高級住宅と言えるでしょう。

「自然素材というモノ」を評価されていますので、確かにそれなりの特徴はあります。

「断熱気密性能こそ我が命」的な商品特徴のジャンルもあるでしょう。

そうした分野に、それほどのこだわりと関心がない客層は反応しません。

では、それ以外の大半の中高級客層はどうなってしまったかというと、「ローコスト住宅とそんなに差がなさそう」だが、「よく見るとローコスト住宅はやはり安っぽい」からと、「ローコスト住宅よりやや仕様の良い中級住宅」に落ち着いているので、徐々に価格帯が低下してしまいます。

●中高級住宅の魅力不足

中高級住宅を購入できる客層は、「共働きの進展」によって客層は分厚くなっていますが、明瞭な魅力を伝えきれていないため、「中高級住宅」は迷走しています。

大手ハウスメーカーのブランド力を除くと、あとはなんらかの「モノ」の差別化しかないというのが現状です。

この状態では、普通のまじめで堅実な客層への「魅力」不足で、潜在している中高級住宅の客層を掴めない状態です。

中高級住宅の差別化ポイント

一部の極端なローコスト住宅を除けば、ローコスト住宅も中高級住宅も「自由設計」です。

「何でもできます」が「お客様の暮らしにフィットした住宅」ではなく、「お客様の要求に応えた住宅」です。

「それでいいじゃないか、何か問題ありますか」となるのですが、こうした住宅の「設計者はお客様」です。

それで良いのでしょうか。

また、お客様の要求は「素人の要求」であって「表面的な要求の根源にある問題点」や「逆に皮相的な要求」に応えてしまって、後からお客様が「後悔する」ことにならないのでしょうか。

ローコスト住宅なら「まあローコストだからしょうがないか」で通用しても、同じようなことをしていては中高級住宅としては通用しません。

この辺りに差別化のポイントがありそうです。

●中高級住宅の新たな定義

「モノからコトへ」という発想の住まいづくりが新たな中高級住宅のテーマです。

「新しい住まいで実現したいコト」の触発と気づきが中高級住宅の起点です。

中高級住宅の新たな定義は、「モノからコトへ」という発想で考えれば、「お客様の暮らしを中心に考える」ことを具体化する仕組みを組み込んだ住宅と言っても良いかもしれません。

「実現したいコト」がお客様と共有化できれば、プラン作成も仕様選定も、強弱の付け方が住宅設計者/IC(インテリアコーディネーター)にも見えて、自信をもって提示できると思います。

根拠のある「この部分はこうしました」「このキッチンは家族で楽しみながら食事を作る場」なので仕様はこうしました、とか、根拠のある「自由設計」です。

実現したいコトが共有化できれば、「コトからモノへ」自信をもって落とし込めます。

こうした考えを新たな中高級住宅の定義としてはいかがでしょうか。

まとめ

中高級住宅の客層は「普通のまじめな堅実な方々」ですから、言いがかり的なクレームも少なく「粗利額」も大きくできる有望な客層ですが、ここへの向き合い方が十分ではありません。

イージーな価格政策に走ってしまった会社は多くありますが、建築資材の高騰でそう簡単には行かなくなってきています。

ちょうど良い機会です。

改めて中高級住宅の定義を見直し、魅力ある住宅を提供して行きましょう。

《執筆者》

株式会社ハウジングラボ

代表取締役社長 松尾俊朗

一級建築士