「モノからコトへ」の住宅事業の新スタイル

2022/03/05

景気は回復基調にありますが、目の前の集客が少ないとか、建設資材は上がり続けるとか、明暗が混ざった昨今の市況環境です。

もう少し全体を俯瞰して考えてみると、自動車産業と同じように住宅産業も100年に一度の大変革期に差し掛かっているように見えてきます。

Contents

100年に一度の暮らし方の変革期

東京・上野で1922年に日本初の住宅展示会が開催され、「洋風住宅」が初めて庶民の前に現れて100年が経ちました。

その時「このままの洋風住宅では住めない」ことに気づき、「和洋折衷への模索」が始まりました。

白井晟一の「試作小住宅(1953年)」で和洋折衷住宅の考え方は一応の到達点にたどり着きました。

1952年には2DKが公団で発売される等、「これがこれからの日本の住宅」だと言い切れるようになるまでの30年間の模索期を脱して、今日まで和洋折衷住宅は基本形を崩さずに突っ走ってきました。

2DKに暮らし始めてから70年間、基本の考え方が変わらずに一本調子で進んできましたが、この間の暮らし方の多様化は「暮らし手も無自覚」ではありますが爆発的に進み、無理やり1K~6LDKにあてはめて暮らしているのではないかと思うほど、これも無自覚ですが暮らし方とのずれが生じています。

「モノからコトへ」の市場背景に進化適合させる

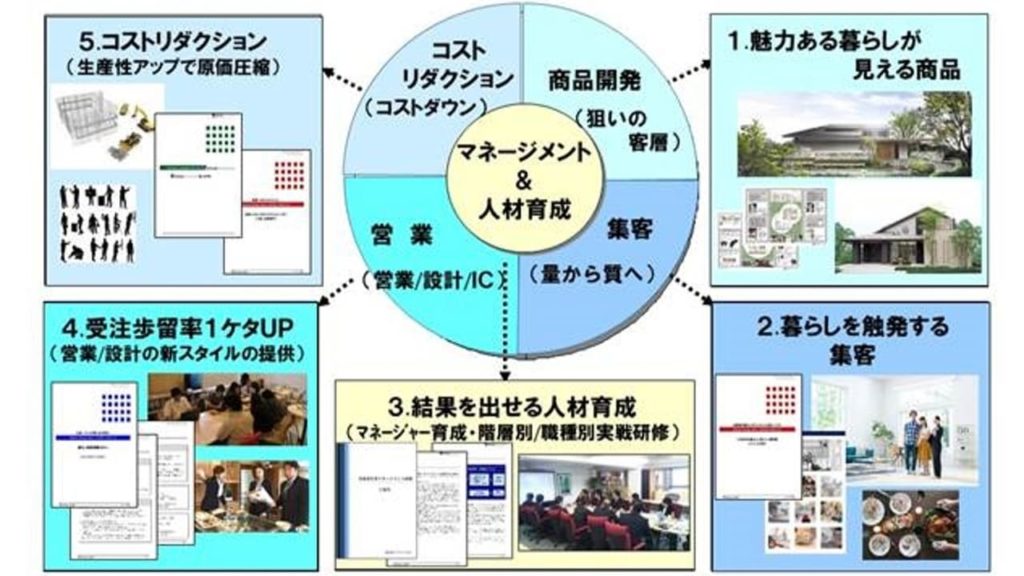

住宅事業は大きく5つの分野に分けて考えることができます。

この5分野の変革が求められるということです。

1、商品開発/モデル住宅の変革

2、集客の変革

3、人材育成の変革

4、営業の変革

5、コストダウン/コストリダクションの変革

の5つの変革期です。

「モノからコトへ」、つまり「造り手側の発想」から「暮らし手側の発想」に切り替えるという変革期です。

●商品開発/モデル住宅の変革

モデル住宅をお客様へ「見せる」ために作っていましたが、「暮らしを触発する」ために作るへの変革が必要です。

商品開発は、お客様の明日の暮らしを触発する視点での開発へと変革せざるを得ないでしょう。

どちらもお客様の現状の暮らしを十分に観察し、その先の変化を予測するという開発の仕方の質を上げるという変革が必要です。

●集客の変革

モデル住宅や完成住まいの現場見学会を、住宅を「見てください」のマーケティングでは、一時的に景気が回復して引きずられ集客も良くなっても、中長期に考えれば来場者は減少傾向になるでしょう。

「こんな暮らしは見てみたいという暮らし視点の訴求」で暮らしを触発して、「お客様が住むとして観たときの暮らしのコト」が伝わるマーケティングが必要です。

まさにInstagramなどのSNS向きです。

集客はこのように数を追うのではなく、受注につながる「量から質へ」の集客内容の変革が必要です。

●人材育成の変革

多くの住宅会社では「部分的な強化」という発想の「単発研修」が多く、「カンフル剤効果の限定研修」で終わっているのが主流です。

住宅営業と住宅設計が商品/モデル住宅を起点とする系統だった「結果を出す人材育成へ」の変革が必要です。

●住宅営業の変革

お客様への「提案営業」という自社住宅商品特長を語る「モノの説明」という一方通行の営業を、「暮らしを楽しみ人生を楽しむ住まいの実現」という住いづくりの本質視点での発想が必要です。

「お客様の暮らしを中心に考える」というお客様起点の住宅営業に切り替えが必要です。

これは住宅営業だけではなく、住宅設計と一体となって変革に取り組む必要があります。

●コストダウン/コストリダクションの変革

建築現場での合理化や建築資材の仕入れの値切り交渉は既に限界に来ているはずです。

プレカットやパネル化、大半の設備部材のパーツはメーカーから仕入れるなど、かなり工業製品化も進み、各部材メーカーの努力で現場製作より品質は上がり、コストは職人の手間代を加味して考えればかなり下がってきたはずです。

それでも建築資材、原材料費の高値は世界的景気回復の中で今後もしばらくは継続するでしょう。

このような局面に入った状況では、全ての部署での生産性アップが求められます。

住宅営業も、8棟/人/年の受注生産性なら、10棟/人/年へなど、会社によってその目標値を定めて生産性を上げて、1棟当たりの直接/間接の人件費を下げる段階に入っています。

住宅設計も工事はもちろん、総務などの管理部門も同じです。

一人当たりどれだけの業務をこなせるのかというパーヘッドの生産性アップという変革がコストリダクションの発想には必要です。

「100年に一度の変革」は内部からでは実行できない

5分野一挙に進めるのは不可能です。

もちろん優先順位を定めて順次変革を進めますが、これだけの変革を社内だけで進めることも不可能です。

「外圧」が必要です。

先行き不透明だからと投資を先送りするのは分かりますが、世の中が変わって行く中での「変革」の先送りは致命傷になります。

人口が減少している日本で、住宅需要のパイは減少している中の先送りは失策です。

しかし変革にはかならず現場の抵抗があります。

従って小手先の多少の改善は出来ても、この場合の変革は内部からは出来ません。

しっかりした住宅事業全体が見えているコンサルティング会社などの外圧を上手に使いましょう。

●優先順位を決めての順次変革が現実的

5分野全てを一挙に変革することは不可能ですから、優先順位をつけて順次変革を進めます。

会社の体質と状況によりますが、「受注産業である住宅産業」は、先ずは「住宅営業の変革」、そして「集客の変革」という順序で進むのが一般的です。

現実的な経営資源を考慮して変革のスケジュールを組み立てましょう。

まとめ

自動車産業の100年に一度の変革期のように「内燃機関から電気モーターへ」というようなわかりやすいテーマではないため、「住宅産業の100年に一度の変革期」は見えづらいのですが、ICTの技術革新が進み情報主導権は造り手側から暮らし手側に移っています。

時代は曲がり角に来ています。

先送りせずに変革に取り組みましょう。

《執筆者》

株式会社ハウジングラボ

代表取締役社長 松尾俊朗

一級建築士